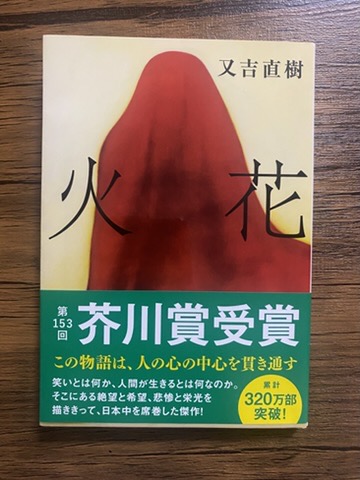

又吉直樹著『火花』が発表されたのが、およそ10年前になることに驚く。

芥川賞を受賞し、かなり話題になったにもかかわらず、流行りものを避けがちだったひねくれものの私が手に取ることはなかった。

最近になって、又吉直樹さんのYoutube番組に辿り着き、彼の話す内容に魅せられた。

『百の三』というコーナーが特に好きで、追っていくうちに著作もぜひ読みたいと思うようになった。

私は、10年遅れで彼の著作に辿り着いたが、今の私が読むべくして読んだ小説だと感じる。

著名人が書いたことで話題となった本ではなく、『火花』は確かな名作だった。

若い頃に猛烈に憧れた自分とは異なるタイプを乗り越える

小説を通して、胸が苦しくなるような真に迫る情景描写がいくつも出てくる。

まるで自分がそこに居合わせたように気まずくて息が詰まる感じ、湿った生活感のある部屋の臭いや澄んだ夜の孤独な匂い、鼻の奥を刺激する悲しみと怒りのコンプレックスのようなものが、紙面から流れてくる。

冒頭、主人公が神谷と出会う花火大会のシーンもそうだ。花火大会のすみに追いやられた主人公たちの漫才の仇討ちをすると、舞台に出ていった神谷。通り過ぎる観衆に喧嘩腰だったが、ふと目の前を通り過ぎる幼い女の子を境に状況が一転する。女の子への優しい神谷の対応を見て、怒りや地獄や仇討ちといった世間を憎む黒い感情が錯綜する場が明確に切り替わり、たった一つのものでも世間を肯定し、安堵と憧れと真実に辿り着くのだ。

これはとても鮮やかな描写だった。主人公が救われた瞬間でもあり、少なくともふたつの業を背負う瞬間でもあると思う。

一つは、世間に一切迎合せず、ただやりたいことをすることは望めないこと。自分たちに振り向かない地獄のような世間を全て否定することは、花火大会に来る子供も否定することになる。主人公はそれを望んでいないことに気づいている。

もう一つは、自分にできないことをする異なるタイプの人間に憧れること。

若い頃に、自分にはないものを全て持ったかのように見える人に憧れることは、ある種の劇薬のようだと私は思う。どんなにその人の真似をしても何か違っていてその人には絶対になれない。似た何かになったとしても、それは自分の中の何かを殺した末にあるハリボテの偽物だ。そもそも自分にはない性質を真似ることには無理があり、絶対に長続きはしないのだ。さらに悪いことに、自分自身のスタンスさえも失うことになる。

こうした好きなものと向き合う上での葛藤や、成功できない今の自分とは違う誰かになりたくて足掻く描写は、夢を見たことがある人には刺さる。夢を見て諦めた人にはもっと、抉られるほどに刺さると思う。

そしてこの物語の一つの着地点は、この憧れを捨て、自分としてありのまま生きることなのだ。

ありのままでは追い続けられない夢と、それに費やした人生をまるごと全肯定することなのだ。

世間に認められるためにやりたいことをやると、本当の地獄になる

物語の後半になると、次第に憧れの先輩で師匠だった神谷との関係も変化してくる。

ほんの少しずつ世間で名前が売れ始める主人公と、どんどんと芸人の世界の隅に追いやられる神谷。どうにかして売れるためにキャラ作りなどなんでも取り入れる主人公と、それを否定しながら何かが狂っていく神谷。生活のために働きながら芸人をする主人公と、借金を重ねていく神谷。

物語終盤に、主人公は答えを出す。神谷になれない自分を肯定し始めるのだ。

神谷さんが相手にしているのは世間ではない。いつか世間を振り向かせるかもしれない何かだ。その世界は孤独かもしれないけれど、その寂寥は自分を鼓舞もしてくれるだろう。僕は、結局、世間というものを剥がせなかった。本当の地獄というのは、孤独の中ではなく、世間の中にこそある。神谷さんは、それを知らないのだ。僕の眼に世間が映る限り、そこから逃げるわけにはいかない。自分の理想を崩さず、世間の観念とも闘う。

「いないいないばあ」を知った僕は、「いないいないばあ」を全力でやるしかない。

それすらも問答無用で否定する神谷さんは尊い。でも、悔しくて悔しくて、憎くて憎くて仕方がない。神谷さんは、道なんて踏み外すためにあるのだと言った。僕の前を歩く神谷さんの進む道こそが、僕が踏み外すべき道なのだと今、わかった。

又吉直樹『火花』

私は改めて、夢を純粋に追うことの難しさを思った。

やりたいことを純粋にやり続けることの難しさを思った。

世間に認められるためにやりたいことをやり始めると、世間に馴染めない自分に寄り添ってくれていたはずの孤独まで優しくなくなり、本当の地獄になるからだ。

振り向かせたいのは世間ではないのに、世間に生きている。だから認められなければ地獄のように生きにくい。

世間に認められる形に自分を変えなければ、やりたいことで食べていけない。

苦しみ、悩みながら、それでも好きなものや理想を手放せずに足掻いた末に、ありのままの自分以外を手放さずにはいられないのだ。

必要がないことを長い時間をかけてやり続けることは怖いだろう?一度しかない人生において、結果が全く出ないかもしれないことに挑戦するのは怖いだろう。

無駄なことを排除するということは、危険を回避するということだ。臆病でも、勘違いでも、救いようのない馬鹿でもいい、リスクだらけの舞台に立ち、常識を覆すことに全力で挑める者だけが漫才師になれるのだ。それがわかっただけでもよかった。この長い月日をかけた無謀な挑戦によって、僕は自分の人生を得たのだと思う。

神谷さんとの出会いは、僕にとって本当に幸運だった。師匠の神谷さんに相談もせず、違う世界に行くという決断をしたことを後悔はしていない。神谷さんのおかげで、僕は早口で話すことを諦められた。不良でないことを後ろめたくも思わなくなった。神谷さんから僕が学んだことは、「自分らしく生きる」という、居酒屋の便所に貼ってあるような単純な言葉の、血の通った激情の実践編だった。僕は、そろそろ神谷さんから離れて自分の人生を歩まなければならない。

又吉直樹『火花』

夢が叶わなかったとか、挫折と言ってしまえばそれまでだが、この小説はそれらにまつわる何一つも否定してはいない。

夢や憧れを必死に追いかけた過程も、実らずに諦めて別の道を歩き出す結果も、全てを肯定している。

それがとても人間味があって、優しくて、私は好きだった。世間の厳しさと失敗を恐れる若者の背をおし、挑戦に疲れ失敗に肩を落とす若くなくなった自分たちの肩を抱くような物語だ。

私はこの本を読んで、世間とは自分の在り方や形を知るための試金石のようなものなのだなと思えた。

地獄のように黒くて堅い、自分には決して優しくはない試金石。

そこでぶつかることも、自分を知る上で必要だったのだ。若い頃などは特に。

神谷が作中で言うように、ありのままの自分で好きなようにやってみるといいのだ。世間は勝手にそれを試し、淘汰してくる。

世間に紛れ何かに全力で挑戦してみなければ、他人より傷つきやすいところや強い部分、足りないものや多すぎるものには気づけない。気づいてもそれを抱え続けるのだが、知らないふりをするよりは上手く生きられる。

世間の厳しさで自分の尖っていた部分が丸くなることもあるだろう。しかし、元の形がなくなり砕け散ってしまうまでぶつかり続ける必要はないのだ。その前に、その場所からは少し距離を取らねばならない。

主人公は適切なタイミングで、大好きな夢と距離を取った。大好きな憧れを乗り越えた。

そして、別の道を歩きながら、どこか遠くでやろうとしていた好きなことを今ここでやろうと考える。

憧れた人とは、異なる考えの友人として歩き出す。

これは多くの人が納得できずに選ぶ道と同じように見えるかもしれない。しかし主人公は、全てに対し納得し、乗り越えるべきを乗り越えて、過程も結果も全てを肯定した上で選んでいる。それがとても重要だと思う。

とても前向きに「ある時期みた夢」を諦め、肯定的に自分を変えず、認められなかった世界を愛し、ありのままで生きること。

私はこれを、とても尊いと思うのだ。

どこかの世界に身を置くことの意味

私は研究の世界の末端で働いているが、本当に才能のなさに惨めになる時がある。

今では戦うことすらやめ、自分を技術者とは呼べても、研究者と呼ぶことさえできなくなったと言うのに、それでも定期的に落ち込むのだ。

特に研究の世界のように日進月歩の業界では、少しでも科学に貢献することが尊いのだとよく言われるが、私はその考えに正直否定的だった。

結局世の中に巻き起こるパラダイムシフトは、大きな発見をした一部の天才たちが牽引し、周囲を巻き込み絡めとる。

そのほかのほとんどは、ただその場に居合わせただけの労働力だ。それが真実だと私は長年思っていた。

しかし、物語の最後の神谷の言葉に、私は救われたのだ。そして、一つの業界にとどまり続ける諦めの悪さを、少しだけ誇らしく、肯定的に思えた。

今後自分が別の道を歩むにしても、留まるにしても、これまでの時間は無駄じゃなかったかもしれないと、自分の肩を笑って叩けるくらいの気持ちにはなれたのだ。

「漫才はな、一人では出来ひんねん。二人以上じゃないと出来ひんねん。でもな、俺は二人だけでも出来ひんと思ってるねん。もし、世界に漫才師が自分だけやったら、こんなにも頑張ったかなと思う時あんねん。周りに凄い奴がいっぱいいたから、そいつ等がやってないこととか、そいつ等の続きとかを俺達は考えてこれたわけやろ?ほんなら、もう共同作業みたいなもんやん。同世代で売れるのは一握りかもしれへん。でも、周りと比較されて独自のものを生み出したり、淘汰されたりするわけやろ。この壮大な大会には勝ち負けがちゃんとある。だから面白いねん。でもな、淘汰された奴等の存在って、絶対に無駄じゃないねん。やらんかったらよかったって思う奴もいてるかもしれんけど、例えば優勝したコンビ以外はやらん方がよかったんかって言うたら絶対そんなことないやん。一組だけしかおらんかったら、絶対にそんな面白くなってないと思うで。だから、一回でも舞台に立った奴は絶対に必要やってん。ほんで、全ての芸人には、そいつ等を芸人でおらしてくれる人がいてんねん。家族かもしれへんし、恋人かもしれへん」

僕にとっては相方も、神谷さんも、家族も、後輩もそうだった。真樹さんだってそうだ。かつて自分と関わった全ての人達が僕を漫才師にしてくれたのだと思う。

「絶対に全員必要やってん」

又吉直樹『火花』

私が経験したことは、絶対に必要だった。

全て、必要だったのだ。

何かに挑戦してる若い人にも、過去の挫折を後悔している人にも、最後はこの言葉に辿り着いてほしい。

この小説は、読者をこの言葉に誘導してくれる、優しい物語だった。

コメント